- モビリティショー2025が示した新時代

- ジャパンモビリティショー2025とは?東京モーターショーからの進化

- 【10選】ジャパンモビリティショー2025に行ってみてわかった未来の自動車技術

- 2. 日産:約16年ぶりの刷新で注目を集める「新型エルグランド」

- 3. ホンダ:次世代EVの方向性を示す「Honda 0 Series」

- 4. マツダ:魂動デザインの進化形「VISION X-COUPE」

- 5. スバル:電動時代の走りを示す「パフォーマンスE STIコンセプト」

- 6. 三菱:電動SUV「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

- 7. ダイハツ:FR軽オープンの復活を期待させる「K-OPENコンセプト」

- 8. BYD:日本市場を狙う軽EVコンセプト「RACCO(ラッコ)」

- 10. スズキ:パーソナルモビリティの原点と未来「セニアカーET10」

- まとめ:ジャパンモビリティショー2025に行ってみて感じた未来のモビリティ

- 関連情報

モビリティショー2025が示した新時代

2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されたこのイベントは、単なる最新モデルの展示会という枠を超えていました。

かつての東京モーターショーは自動車そのものに焦点を当てていました。

しかし今回は違います。多種多様な移動手段やそれを取り巻く技術、サービスが一同に会しました。文字通り「モビリティの祭典」へと進化を遂げていたのです。

会場で感じた各メーカーの戦略

私が特に注目したのは各メーカーの戦略の違いでした。

自動車産業の最前線で何が起こっているのか。私たちの移動が今後どのように変わっていくのか。その全体像を掴んでいただけるはずです。

ジャパンモビリティショー2025とは?東京モーターショーからの進化

ジャパンモビリティショー2025は、日本最大級のモビリティ産業の祭典です。

このイベントは、かつて東京モーターショーとして親しまれていました。しかし、2023年より「ジャパンモビリティショー」と名称を変更しました。

名称変更の背景にある業界の大変革

この名称変更の背景には、自動車産業が大変革期を迎えている現状があります。

CASEに代表される技術革新が進んでいます。自動車単体の技術だけでなく、移動手段全般が大きく変化しているのです。

そして、「モビリティ」の未来を創造する総合展示会へと進化しました。

ビジネスパートナーシップの創出拠点として

ビジネスの視点から見ると、モビリティショー2025は重要な意味を持ちます。

自動車メーカーや部品サプライヤーだけではありません。IT企業やスタートアップ、異業種からの新規参入企業など、幅広いプレイヤーが集まる場となりました。

新たなビジネスパートナーシップの創出や、技術交流の機会が飛躍的に増加しています。

消費者にとっての体験価値

消費者にとっても、このショーは大きな価値がありました。

最新の乗用車や二輪車に加え、次世代のパーソナルモビリティを体験できます。多岐にわたる展示を通じて、未来の豊かな暮らしを体感できる場へと変貌を遂げました。

イベントの社会的意義

ジャパンモビリティショー2025は、101 万人が来場する一大イベントとなりました。

過去最多となる522の企業・団体が出展しました。自動車産業が直面する大きな変革に対応し、その可能性を広げるためのプラットフォームとして機能しています。

最新技術の発表だけではありません。未来を担う子どもたちへの教育プログラムや、地域連携を促進する企画など、多様な側面からモビリティ文化の発展に貢献するイベントへと進化を続けているのです。

【10選】ジャパンモビリティショー2025に行ってみてわかった未来の自動車技術

1. トヨタ:高級車の新たな可能性「センチュリークーペ」

トヨタが披露した「センチュリークーペ」、まさに日本の高級車ブランドの新たな可能性を示す一台でした。

センチュリーブランドの進化

伝統と格式を重んじるセンチュリーの象徴である鳳凰のエンブレムを継承しています。

しかし、採用されたのは2ドアクーペという大胆なフォルムです。そして、その流麗なボディラインからは、「走る迎賓館」としてのこだわりが強く感じられます。

市場戦略の転換を示唆

このセンチュリークーペの登場には大きな意味があります。

単に既存のセダンタイプを補完するだけではないことが分かります。ブランドの価値をさらに広げ、新たな顧客層を開拓しようとする意図が読み取れました。

伝統と革新を融合させたからこそ、このモデルは今後の高級車市場の動向を占う上で、まさに注目すべき存在と言えるでしょう。

2. 日産:約16年ぶりの刷新で注目を集める「新型エルグランド」

日産ブースで特に注目を集めていたのが、約16年ぶりにフルモデルチェンジを果たした「新型エルグランド」です。

待望のフルモデルチェンジ

新型エルグランドには、日産が誇る電動化技術である「第3世代e-POWER」が搭載されています。さらに進化した先進運転支援システムとして「プロパイロット2.0」および、渋滞時に時速50km以下でハンズオフ走行が可能な「プロパイロット」も導入されていました。

高級ミニバン市場への再挑戦

新型エルグランドの登場は、高級ミニバン市場に大きなインパクトを与えることが予想されます。

特に、トヨタのアルファードやヴェルファイアといった競合モデルが強い存在感を示す中で、日産がどのような差別化を図るのかが注目されます。

今回のフルモデルチェンジでは、単に内外装を刷新するだけではありません。走行性能、快適性、そして先進技術のすべてにおいて大幅な進化を遂げていました。

3. ホンダ:次世代EVの方向性を示す「Honda 0 Series」

ホンダの展示で特に目を引いたのは、次世代バッテリーEVシリーズ「Honda 0」の3台でした。

「Honda 0 SALOON」と「Honda 0 SUV」、そして世界初公開となった「Honda 0 α」です。

薄型プラットフォームがもたらす革新

「Thin, Light, and Wise.」というコンセプトのもと、薄型のEV専用プラットフォームを採用しています。

そして、低全高のスタイルと優れた空力性能を実現しました。特に「Honda 0 SALOON」は、4ドアセダンでありながらNSXを彷彿とさせるスポーティなデザインが印象的でした。

4. マツダ:魂動デザインの進化形「VISION X-COUPE」

日本の美意識を体現するデザイン

従来の魂動デザインが持つ生命感あふれる美しさをさらに洗練させています。

さらに、ミニマルでありながらも力強い表現へと昇華させました。特に、光と影の移ろいを意識したボディ表面の繊細な変化は、日本の美意識を感じさせるものでした。

ブランド戦略の方向性を示唆

このクロスオーバークーペという形態は、それに加えて、マツダが今後どのような製品ラインナップやデザインの方向性を目指しているのかを示唆しています。

つまり、デザインを核としたブランド戦略を堅持しつつも、単一のジャンルに留まらない多様なモデルへの展開を模索していることがうかがえます。

5. スバル:電動時代の走りを示す「パフォーマンスE STIコンセプト」

パフォーマンスE STIコンセプト

「パフォーマンスE STIコンセプト」は、同社のブランドSTIが、電動化時代において「走りの愉しさ」をどう追求するか、その意欲を示すEVコンセプトです。

スバルの強みをEVに応用

まず、長年培ってきたAWD技術や低重心パッケージングといった強みをEVにどう応用するか。

特に、EVならではの大トルクを効率的かつ安全に路面に伝えるという課題に対し、STIの知見がどう活かされるのかがまさに見どころです。

電動化時代のスバルらしさ

このように、電動化が進む中でも、スバルが「安心と愉しさ」というブランド価値を堅持する姿勢が明確に伝わってきました。

なぜなら、EVにおける「走りの味」の実現は、単なる速さの追求ではなく、むしろドライバーが意のままに操れる安心感の創出こそが鍵となるからです。

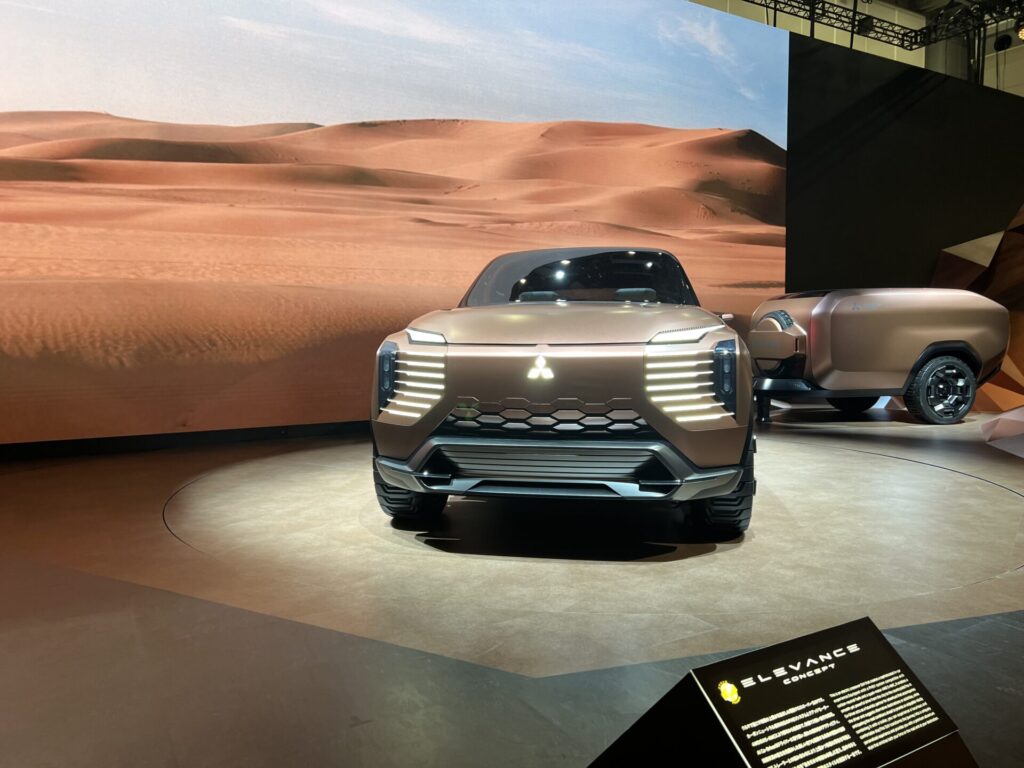

6. 三菱:電動SUV「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」

三菱ブースでは、電動クロスオーバーSUVのコンセプトモデル「MITSUBISHI ELEVANCE Concept(ミツビシ エレバンス コンセプト)」が世界初披露され、注目を集めていました。

優雅さと進化の融合

「ELEVANCE」という名称は、「ELEGANCE(優雅さ)」と「ADVANCE(進化)」を組み合わせた造語です。三菱自動車が長年培ってきた電動化技術および四輪制御技術、したがって、その進化形をまさに体現しています。

7. ダイハツ:FR軽オープンの復活を期待させる「K-OPENコンセプト」

次に紹介するのは、ダイハツが展示した軽オープンスポーツカーのコンセプトモデル「K-OPENコンセプト」は、多くのクルマ好きの心をくすぐる一台でした。

コペンのDNAを受け継ぐFRレイアウト

かつての人気モデル「コペン」のDNAを色濃く受け継いでいます。

しかし、FR(後輪駆動)レイアウトを採用している点が技術的なハイライトです。FRのスポーツカーならではの操縦性を実現しようとする挑戦がうかがえます。

すでにテスト走行が行われているという情報もあり、市販化への期待は高ま。

8. BYD:日本市場を狙う軽EVコンセプト「RACCO(ラッコ)」

今回のジャパンモビリティショーで特に衝撃的だったのは、中国の自動車メーカーBYDが日本市場向けに発表した軽自動車規格のEVコンセプト「RACCO(ラッコ)」でした。

日本市場を徹底分析した設計

日本の軽自動車市場における売れ筋、すなわちスーパーハイトワゴン型とスライドドアを的確に採用したパッケージングです。なお、2026年夏の導入が予定されており、これはBYD初の日本専用設計モデルとなります。

日本メーカーへの脅威と刺激

これまで日本独自の市場として守られてきた軽自動車セグメントに、BYDが参入することで、競争環境は一変する可能性があります。

今後の日本市場におけるEVの普及、そして軽自動車市場の動向に、BYDの動きが与える影響は計り知れません。

9. レクサス:革新的な6輪セダン「LS CONCEPT」

レクサスブースでは、フラグシップセダンを一から検討したという「LS CONCEPT」が世界初公開され、大きな注目を集めていました。最大の特徴は、なんと6輪というユニークな構成です。

10. スズキ:パーソナルモビリティの原点と未来「セニアカーET10」

モビリティの本質を問いかける展示

高齢化社会が進むため、安全で自由な移動手段の提供は、自動車産業の重要な役割です。

特にシニアにとっては、最先端のEVや自動運転技術だけでなく、むしろ生活に寄り添う身近なモビリティの原点に立ち返ることが重要です。

まとめ:ジャパンモビリティショー2025に行ってみて感じた未来のモビリティ

スタートアップの革新性、次世代育成、および地域連携といった多角的な視点は、モビリティが暮らしや社会にもたらす多様な可能性を示しています。

だからこそ、未来のモビリティを体感し、その可能性を追求することこそが、今後の競争力強化の鍵となるでしょう。総じて、このイベントはモビリティ産業全体の未来の方向性を示す、まさに羅針盤のような存在でした。

関連情報

- ジャパンモビリティショー2025|おでかけガイド

- ジャパンモビリティショー2023行ってみた!

- ジャパンモビリティショー2023未来のモビリティが集結!

- 東京オートサロン2024開催!1分で魅力をお伝えします

- 世界のすごい車を紹介!

免責事項

本サイトでは、読者の皆様に有益な情報を提供できるよう努めておりますが、掲載された情報のご利用は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。

また、情報の正確性には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。リンク先のサイト様が提供する情報についても同様です。