「バイクの給油は難しそう」「セルフスタンドは初めてでやり方がわからない」と感じていませんか?一度手順を覚えてしまえば、セルフ給油は誰でも簡単に行うことができます。

この記事では、セルフスタンドでの給油にまつわる不安を解消し、安全かつスマートに給油を完了させるための具体的な手順と、知っておきたいポイントを詳しく解説します。料金の安さや時間の節約といったセルフ給油の魅力から、給油前の確認事項、そして実際の給油作業の6つのステップ、さらにはよくある失敗例とその対策、給油をさらに快適にするための裏ワザまで、この1記事ですべてが分かります。

これを読めば、もう給油で迷うことはありません。自信を持ってセルフスタンドを利用し、より快適なバイクライフを楽しみましょう。

- はじめてでも安心!バイクのセルフ給油 基本の「き」

- 意外と知らない?セルフスタンドで給油するメリット

- 給油前に確認!知っておきたい3つのこと

- 【図解】セルフスタンドでのバイク給油 かんたん6ステップ

- STEP1:給油レーンにバイクを停める

- STEP2:静電気除去シートに必ずタッチ

- STEP3:支払い方法・油種・給油量を選択する

- STEP4:給油口のキャップを開ける

- STEP5:ノズルを差し込み給油する

- STEP6:キャップを閉めてノズルを戻し、レシートを受け取る

- バイクのセルフ給油でやりがちな失敗と注意点

- ガソリンの吹きこぼれ・入れすぎ

- 給油キャップやグローブの置き忘れ

- 油種(ガソリンの種類)の間違い

- もっとスマートに!時間と手間を省く給油のコツ

- スマホアプリで価格チェック&キャッシュレス決済

- 空いている時間帯を狙ってストレスフリーに

- 雨の日も快適!屋根付きスタンドの探し方

- バイクのセルフ給油に関するQ&A

- Q. ヘルメットは被ったままでいい?

- Q. 満タンの目安は?

- Q. 携行缶に給油はできる?

- まとめ:セルフ給油をマスターして、もっと快適なバイクライフを!

はじめてでも安心!バイクのセルフ給油 基本の「き」

給油といえばフルサービスを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、最近はセルフスタンドが増えており、「自分で給油するのは難しそう」「やり方が分からなくて不安」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご安心ください。セルフ給油は、一度手順を覚えてしまえば誰でも簡単に行うことができます。特別なスキルは一切不要です。落ち着いてステップ通りに進めれば安全に給油を完了できる仕組みになっています。フルサービスと比べて少しだけ操作が必要になりますが、その分、費用を抑えられたり、自分のペースで給油できるといったメリットもたくさんあります。

セルフ給油が初めての方でも安心して利用できるように、基本的な心構えと、なぜセルフ給油がおすすめなのか解説します。ここから先の具体的な手順や注意点を理解するための土台として、ぜひ参考にしてみてください。

意外と知らない?セルフスタンドで給油するメリット

セルフスタンドでの給油は、単に燃料を補給するだけでなく、ライダーにとって様々なメリットをもたらします。まず第一に挙げられるのが「料金の安さ」です。セルフスタンドは人件費を抑えられる分、フルサービスのスタンドと比較してガソリン単価が安くなる傾向にあります。通勤で毎日バイクに乗る方であれば、毎日の給油で年間数千円から一万円以上の差が出ることも珍しくありません。この差額をツーリング費用に回したり、バイク用品の購入に充てたりすることもできますね。

次に「時間の節約」も大きなメリットです。フルサービスの場合、前の人の給油作業が終わるまで待機する必要があります。しかし、セルフスタンドでは自分のタイミングで給油レーンに入り、誰かを待つことなくすぐに給油作業を開始できます。急いでいる時や、少しでも時間を有効に使いたい時に最適です。

そして「営業時間の柔軟性」も見逃せません。セルフスタンドの中には24時間営業している店舗が多くあります。早朝の出発や、深夜に帰宅する際など、どの時間帯でも給油が可能です。時間を気にせず利用できるのは非常に便利で安心感があります。

給油前に確認!知っておきたい3つのこと

セルフスタンドで給油する前に、必ず確認しておくべき重要な点が3つあります。まず1つ目は「自分のバイクの油種(レギュラーかハイオクか)」です。間違った油種を入れてしまうとエンジントラブルの原因となる可能性があります。油種は必ず指定されています。バイクの取扱説明書や、給油口のキャップ裏、またはメーター周りのステッカーなどに記載されていることが多いので、必ず確認しておきましょう。

2つ目は「タンク容量」です。自分のバイクの燃料タンクがおおよそ何リットル入るのかを知っておくことで、給油量の目安が立ち、不必要に入れすぎて吹きこぼしてしまうリスクを減らせます。例えば、原付であれば4~5リットル程度、中型バイクであれば10~18リットル程度が一般的です。取扱説明書やメーカーの公式サイトで確認できますので、一度目を通しておくことをおすすめします。大体の容量を把握しているだけでも、給油機で数量を指定する際に役立ちます。

そして3つ目は「給油口の位置と開け方」です。バイクの種類によって給油口の位置やキャップの開閉方法は異なります。多くはシートの下やタンク上部にありますが、鍵を使って開けるタイプや、ボタン操作で開くタイプなど様々です。給油レーンにバイクを停める際に、給油口が給油機ノズルに近い位置に来るように停車すると、後の作業がしやすくなります。事前に一度、キャップの開け閉めを練習しておくと、当日も焦らずにスムーズに給油を開始できるでしょう。

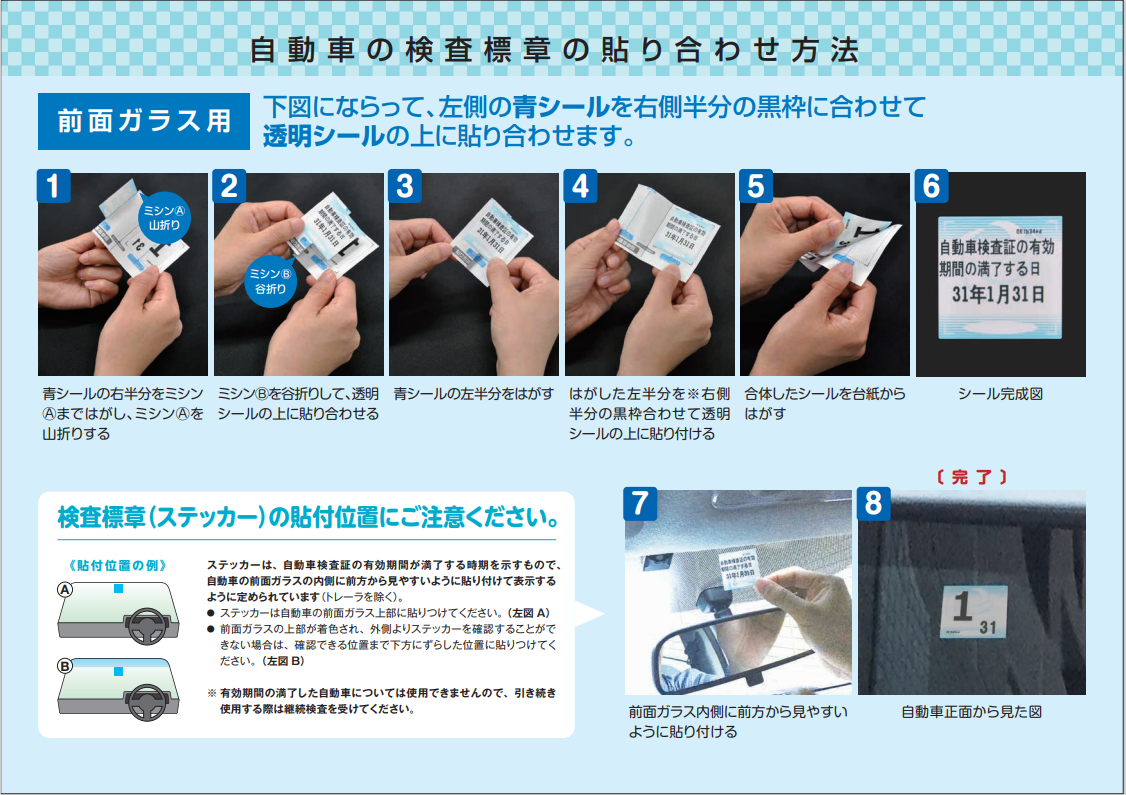

【図解】セルフスタンドでのバイク給油 かんたん6ステップ

バイクのセルフ給油は、これからご紹介する6つのステップ通りに進めれば、初心者の方でも迷うことなくスムーズに完了できます。それぞれのステップで注意すべき点も詳しく解説しますので、ぜひご活用ください。

STEP1:給油レーンにバイクを停める

まずは、給油機の横にバイクを停めます。このとき、バイクの給油口が給油ノズルに届きやすい位置に来るように調整してください。給油口が左側にあるバイクが多いので、給油機の右側に寄せて停めるとスムーズに作業できます。停車したら、必ずエンジンを停止し、バイクから降りてサイドスタンドで車体を安定させましょう。後の作業がしやすいように、少し車体を傾けるなど、無理のない体勢で給油できるよう準備を整えるのがおすすめです。

STEP2:静電気除去シートに必ずタッチ

給油作業を始める前に、給油機に設置されている静電気除去シートに必ず触れてください。これは単なるおまじないではありません。冬場や乾燥した日には、知らず知らずのうちに体に静電気が溜まっていることがあります。その静電気がガソリンの気化したものに引火すると、思わぬ火災事故につながる危険性があります。そのため、静電気除去シートに触れることで、体に帯電した静電気を安全に逃がすことができます。給油操作の前にまず最初に触れることを習慣づけて、安全な給油を心がけましょう。

STEP3:支払い方法・油種・給油量を選択する

給油機の操作パネルで、支払い方法、油種、給油量の3つを選択します。支払い方法は、現金、クレジットカード、電子マネー、各ガソリンスタンドの専用アプリなど、多様な選択肢があります。ご自身の都合の良い方法を選んでください。次に油種ですが、事前に確認しておいたご自身のバイクの油種(レギュラーまたはハイオク)を間違えないように選びましょう。もし不明な場合は、バイクの取扱説明書や給油口の蓋の裏に記載されていることが多いです。最後に給油量ですが、「満タン」のほか、「2000円分」や「10リットル」といった金額や数量を指定する方法もあります。ご自身の走行予定に合わせて選択してください。

STEP4:給油口のキャップを開ける

支払い方法などの選択が終わったら、バイクの給油口のキャップを開けます。キャップは開けた後に、誤って落としたり、車体に傷をつけたりしないよう注意が必要です。タンクの上に直接置くと、滑って落ちたり、塗装に傷をつけたりする可能性があるので避けてください。多くの給油機にはキャップホルダーが備え付けられていますので、それを利用するのが安全です。もしホルダーがない場合は、シートの上や、安定した平らな場所に置くようにしましょう。また、グローブを外して作業する場合も、ヘルメットの上に置くなど、なくさないように注意してください。

STEP5:ノズルを差し込み給油する

いよいよガソリンを給油します。バイクのガソリンタンクは自動車に比べて浅く、給油口からノズルを奥まで差し込んで自動車と同じようにレバーを全開で握ると、オートストッパーが作動する前にガソリンが吹きこぼれてしまう危険性が非常に高いです。安全な給油のためには、まずノズルを給油口に少しだけ差し込みます。次に、レバーを全開にはせず、ゆっくりと握って少しずつガソリンを注入してください。給油中は、常に給油口から液面を目視で確認し、ガソリンが上がりすぎないように注意を払いましょう。この「ゆっくり給油・目視確認」が、吹きこぼれを防ぐための重要なノウハウとなります。

STEP6:キャップを閉めてノズルを戻し、レシートを受け取る

給油が終わったら、まずはノズルを給油機に戻す前に、バイクの給油キャップを確実に閉めます。キャップは「カチッ」と音がするまでしっかりと閉まっているかを確認してください。閉め忘れはガソリン漏れや雨水、異物の侵入の原因となり、大変危険です。キャップが閉まったことを確認したら、ノズルを給油機の元の位置に戻します。最後に、操作パネルからレシート(とお釣りがある場合はお釣り)を受け取れば、一連の給油作業はすべて完了です。忘れ物がないかを確認して、安全にスタンドを出ましょう。

バイクのセルフ給油でやりがちな失敗と注意点

セルフ給油に慣れてくると、手順を覚えた安心感からつい油断してしまうことがあります。ここでは、そんな慣れてきた頃に起こりがちな代表的な失敗例をいくつかご紹介します。これらの失敗は誰にでも起こりうることですが、事前に知っておくことで多くは防ぐことが可能です。安全でスムーズな給油のために、ぜひ頭に入れておいてください。

ガソリンの吹きこぼれ・入れすぎ

セルフ給油で最もよくある失敗が、ガソリンの吹きこぼれや入れすぎです。バイクのタンクは自動車に比べて給油口から液面までの距離が浅く、さらにタンク内部の構造も複雑なため、自動車と同じようにノズルを奥まで差し込んでレバーを全開にすると、オートストッパーが作動する前にガソリンが勢いよく吹きこぼれてしまう危険性が非常に高いです。これは、特に原付など小型のバイクで顕著に見られます。

この失敗を防ぐためには、給油ノズルを給油口に少しだけ差し込み、レバーは全開にせず、少しずつ握ってゆっくりと給油することが重要です。常に給油口からガソリンの液面を目視で確認しながら、じっくりと入れていく意識を持つようにしましょう。もし万が一ガソリンをこぼしてしまった場合は、ガソリンスタンドに備え付けのウエスなどですぐに拭き取ってください。ガソリンは塗装面を傷めるだけでなく、揮発性が高く引火の危険性もあるため、速やかな対処が必要です。

給油キャップやグローブの置き忘れ

給油作業に集中するあまり、給油キャップやグローブといった小物をうっかり置き忘れてしまうことも少なくありません。特に給油キャップは、もし忘れてしまった場合、走行中にガソリンが漏れたり、雨水や異物がタンク内に侵入したりと、走行に重大な支障をきたす原因となります。また、グローブは走行に必須のアイテムであり、給油後に見当たらないと困ってしまいます。

このような置き忘れを防ぐためには、自分なりの給油ルーティンを決めておくことが有効です。例えば、「キャップを開けたら必ずここに置く」「給油が終わったら、まず最初にキャップを閉める」といった手順を習慣づけることで、ヒューマンエラーを減らすことができます。給油機のキャップホルダーを利用したり、シートの上に安定させて置いたりするなど、置き場所を固定することも大切です。ヘルメットも同様に置き忘れやすいアイテムですので、注意しましょう。

油種(ガソリンの種類)の間違い

給油時に最も避けたいのが、ガソリンの種類の誤給油です。自分のバイクがレギュラー仕様なのかハイオク仕様なのかを事前に確認しておくことが非常に重要です。レギュラー仕様のバイクに誤ってハイオクガソリンを入れてしまった場合、即座に大きなトラブルに繋がることは少ないですが、ハイオク仕様のバイクにレギュラーガソリンを入れると、エンジンのノッキング(異常燃焼)発生や出力低下など、不調の原因となる可能性があります。

さらに重大なのは、ガソリン車にディーゼル車用の軽油を誤って給油してしまうケースです。もし軽油を誤給油してしまった場合は、絶対にエンジンを始動させないでください。エンジンをかけてしまうと燃料ポンプやインジェクターなど、様々な機関に軽油が回ってしまい、高額な修理が必要になる可能性があります。すぐに専門のバイクショップやロードサービスに連絡し、適切な処置を依頼することが必要です。給油前の油種確認は、エンジントラブルを防ぐための最も基本的な、そして最も重要なポイントですので、給油機の油種選択画面では十分に注意を払うようにしてください。

もっとスマートに!時間と手間を省く給油のコツ

セルフ給油の基本手順や注意点を把握したら、次はさらに一歩進んだ「スマートな給油術」を習得しましょう。ここでは、給油にかかる時間や手間を最小限に抑え、快適なバイクライフを送るための応用テクニックをご紹介します。これらのコツを実践すれば、ストレスなく効率的に給油を済ませることができ、あなたの移動がよりスムーズになるはずです。

スマホアプリで価格チェック&キャッシュレス決済

現代のセルフ給油をよりスマートにするために、スマートフォンアプリの活用は欠かせません。公式アプリには、ライダーにとって非常に便利な機能が満載です。例えば、アプリ会員限定の割引クーポンが配布されることも多く、給油コストの節約にも繋がります。

さらに、多くのアプリでは画面に表示されるQRコードをかざすだけで決済が完了するキャッシュレス機能が導入されています。これにより、財布を取り出す手間が省け、小銭を用意する必要もありません。給油機での操作もスムーズになり、全体の給油時間を大幅に短縮できるため、忙しい合間の給油でもストレスを感じにくくなります。

空いている時間帯を狙ってストレスフリーに

セルフ給油を快適に行うためには、ガソリンスタンドが空いている時間帯を選ぶことも重要なポイントです。一般的に、ガソリンスタンドは平日の朝夕の通勤時間帯や、週末の昼間から夕方にかけて混雑する傾向にあります。混雑時には給油レーンに入るまでに待たされることがあります。

これらの混雑時間帯を避けて、例えば深夜や早朝、または平日の昼間など、比較的空いている時間帯を狙って給油に行くと良いでしょう。後続車を気にすることなく、自分のペースで落ち着いて給油作業を進めることができます。特にセルフ給油にまだ慣れていないうちは、空いている時間帯を選ぶことで、焦らず安全に給油を済ませることができ、精神的な余裕も生まれます。

雨の日も快適!屋根付きスタンドの探し方

バイクにとって、雨の日の給油は悩みの種です。カッパを着ていても、給油作業中に濡れてしまったり、ヘルメットやグローブの置き場所に困ったりすることがあります。そんな雨の日のストレスを軽減してくれるのが、給油レーン全体が大きな屋根で覆われているタイプのセルフスタンドです。

屋根付きのスタンドであれば、雨を気にせずに落ち着いて給油作業ができますし、荷物やヘルメットを一時的に置くスペースも確保しやすいというメリットがあります。このようなスタンドを探すには、Googleマップなどの地図アプリでガソリンスタンドを検索し、ストリートビュー機能を使って事前に給油スペースを確認するのがおすすめです。ENEOSモビリニアは屋根付きのため、迷ったらぜひお越しください。

バイクのセルフ給油に関するQ&A

ここでは、本文で触れられなかった細かな点や、多くのライダーが疑問に思うかもしれないことについて、Q&A形式でわかりやすくお答えしていきます。セルフ給油をよりスムーズに行うためのお役立ち情報としてご活用ください。

Q. ヘルメットは被ったままでいい?

給油時にヘルメットを被ったままで良いかどうかは、法律で明確に定められているわけではありません。しかし、多くのガソリンスタンドでは、安全上の理由や防犯上の観点から、給油の際にはヘルメットを脱ぐことを推奨しています。中には、スタンドのルールとして着用禁止としている店舗もあります。

万が一の緊急時にスタッフと迅速にコミュニケーションを取る必要がある場合や、不審な行動と見なされないためにも、ヘルメットを脱いでおくのがマナーとして適切でしょう。ヘルメットを脱ぐことで、給油機の操作もしやすくなり、顔が見える状態であれば本人確認などもスムーズに進みます。ヘルメットはバイクの上に置くか、フックにかけるなどして、邪魔にならない安全な場所に置きましょう。

Q. 満タンの目安は?

バイクの燃料タンクは、自動車と比べて給油口からタンク内部が見えやすい構造になっています。オートストッパーが作動しにくいバイクでは、給油口の奥にある金属のプレート(フィラーネックの底)までガソリンの液面が達したら、それが「満タン」の目安と考えてください。

これ以上入れようとすると、ガソリンが吹きこぼれるリスクが高まります。また、ギリギリまで給油しすぎると、走行中の振動や熱によるガソリンの膨張で、給油口からガソリンが溢れ出す可能性があります。給油中は液面を常に目視で確認し、吹きこぼれがないように注意しましょう。

Q. 携行缶に給油はできる?

ガソリンを携行缶へ給油する場合、お客さまご自身でセルフスタンドの給油機から注ぐことは、消防法によって固く禁止されています。これは、静電気による引火や、ガソリンの気化による爆発事故を防ぐための非常に重要な安全対策です。

もし携行缶への給油を希望される場合は必ずスタッフへお声掛けし、スタッフに直接給油してもらう必要があります。(店舗によっては携行缶へ給油できない店舗もございます)安全に関わる重大なルールですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

まとめ:セルフ給油をマスターして、もっと快適なバイクライフを!

バイクでのセルフ給油は、最初は少し戸惑うかもしれません。しかし、この記事でご紹介した手順と注意点を守れば、誰でも安全かつスムーズに給油を完了できるようになります。慣れてしまえば、自分のペースで給油ができるだけでなく、フルサービスよりも経済的で時間の節約にもつながる、非常に便利な方法だと実感していただけるはずです。

セルフ給油をマスターすることは、単にガソリンを入れる行為以上の意味を持ちます。それは、バイクでの移動をより快適でストレスフリーなものにし、結果として日々のバイクライフをさらに充実させることにつながります。効率的で賢い給油方法を身につけて、愛車とともに、もっと自由に、もっと快適に走り出しましょう。

[関連記事]

エネオスモビリニアサービス予約 – 全国のENEOSモビリニアのお店でご提供するカーメンテナンスサービス予約サイト

免責事項

本サイトでは、読者の皆様に有益な情報を提供できるよう努めておりますが、掲載された情報のご利用は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。

また、情報の正確性には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。リンク先のサイト様が提供する情報についても同様です。