はじめに:タイヤ交換は安全運転の基本

車の安全安心な走行を支えるうえで、タイヤは非常に重要な役割を担っています。

しかし、タイヤは走行距離や時間の経過とともに必ず劣化する消耗品です。そのため、適切な時期にタイヤ交換を怠ると、予期せぬトラブルや重大な事故につながる危険性があります。

このガイドでは、次の内容を詳しく解説します。

- タイヤ交換のタイミングを見極めるための具体的な警告サイン

- タイヤの寿命を最大限に延ばすためのメンテナンス方法

- いざタイヤ交換する際の費用やお店選び

これらの知識があれば、安全で快適なカーライフを送ることができます。ぜひ、ご自身のタイヤの状態と照らし合わせながら読み進めてみてください。

なぜタイヤ交換は重要?車の「走る・曲がる・止まる」を支える基本

自動車の運転において、「走る」「曲がる」「止まる」は最も基本的な動作です。

そして、これらの全てを路面に伝えている唯一の部品がタイヤなのです。

タイヤは精密に設計された重要パーツ

タイヤは単なるゴムの輪ではありません。実は、次のような役割を果たしています。

- 路面からの衝撃を吸収する

- エンジンの強力な駆動力を効率よく路面に伝える

- 安全かつ確実に停止する

つまり、タイヤは非常に精密に設計された重要なパーツと言えます。

摩耗したタイヤが引き起こす危険

例えば、濡れた路面で車を止める際、タイヤの溝は路面の水を排出します。

これにより、タイヤが路面をしっかり掴む「グリップ力」を確保できます。しかし、タイヤが摩耗していたり劣化していたりすると、この排水機能やグリップ力が著しく低下します。

その結果、制動距離が伸びるだけでなく、ハイドロプレーニング現象などの危険な状態を引き起こす可能性が高まってしまいます。

タイヤ交換は周囲の安全を守る責任

そのため、タイヤは常に良好な状態に保つ必要があります。したがって、定期的な点検と適切な時期でのタイヤ交換が不可欠なのです。

タイヤの管理は、ご自身の命だけでなく、同乗者や周囲の歩行者、他のドライバーの安全を守るためにも、決して軽視できない重要な責任であると言えるでしょう。

見逃し厳禁!タイヤ交換のタイミングを知らせる5つの警告サイン

走行中のタイヤは、私たちが思っている以上にさまざまな情報を発信しています。

この情報にいち早く気づくことが、安全なドライブには欠かせません。

タイヤがタイヤ交換時期を知らせるサインは、注意深く観察すれば誰でも見つけられます。これからご紹介する5つの具体的なチェックポイントを確認することで、ご自身のタイヤの状態をセルフチェックできるようになります。

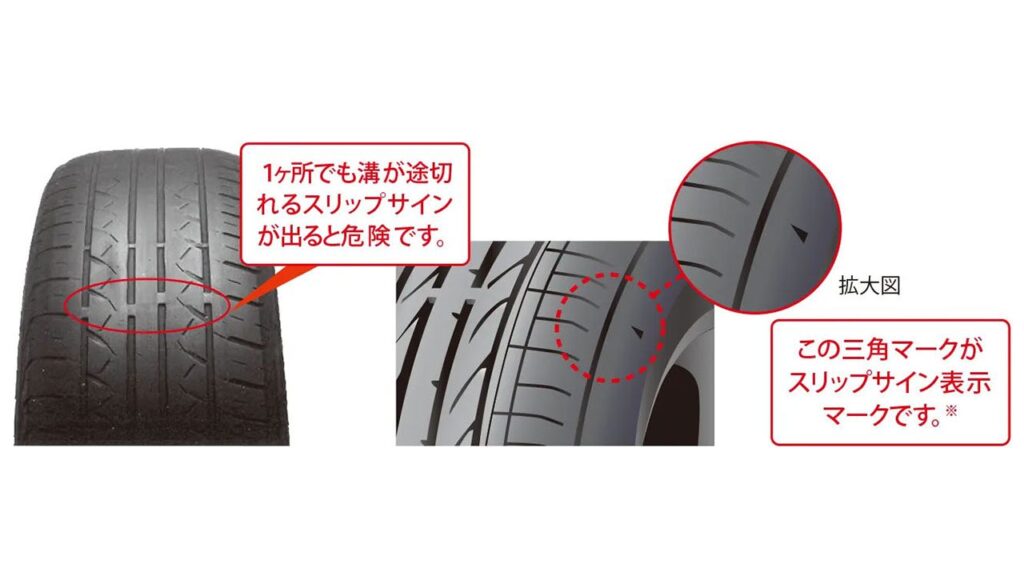

サイン1:溝の深さが限界に!スリップサインの確認方法

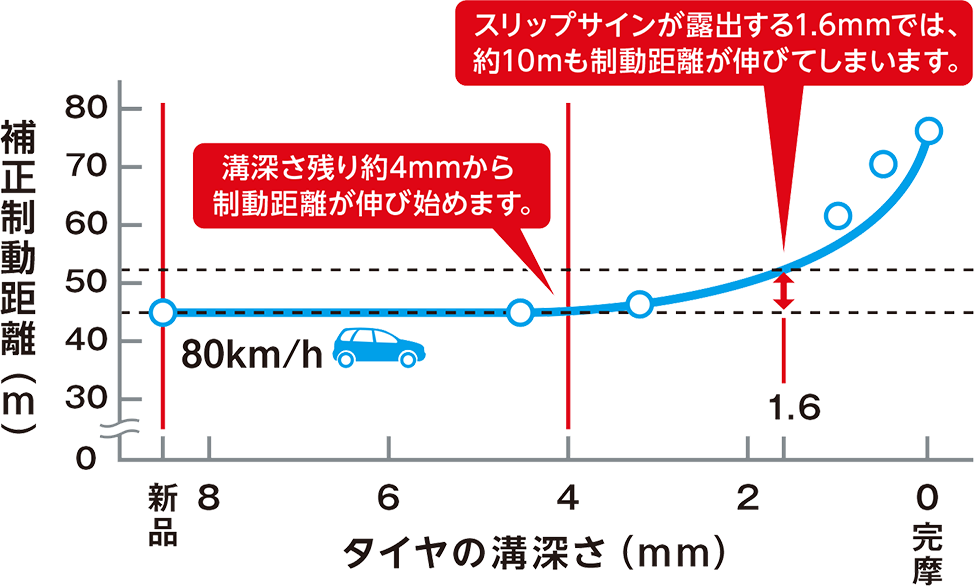

タイヤ交換を判断する上で最も重要な指標の一つが、「溝の深さ」です。

日本の道路交通法では、タイヤの溝の深さが1.6mm未満になると走行が禁止されています。そして、この限界を示すのが「スリップサイン」です。

スリップサインの見つけ方

スリップサインはタイヤの主溝の底部にあります。タイヤの側面にある三角形のマークの延長線上に見つけることができます。

このマークが摩耗によってタイヤ表面と平らになったら、速やかにタイヤ交換する必要があります。

安全のための早めのタイヤ交換

しかし、法律上の限界である1.6mmまで溝が減ってからタイヤ交換するのでは、安全面で不十分な場合があります。

新品時のタイヤの溝の深さは約8mmです。しかし、残り溝が4mm以下になると、特に雨天時の制動距離が大幅に伸びることが複数の研究で示されています。

なぜなら、タイヤの溝が路面の水を排出してグリップ力を確保する役割を担っているからです。溝が浅くなると排水能力が低下し、ハイドロプレーニング現象のリスクも高まります。

したがって、安全のためにはスリップサインが出る前に、残り溝4mmを目安にタイヤ交換を検討することをおすすめします。

スタッドレスタイヤの「プラットフォーム」

また、スタッドレスタイヤには「プラットフォーム」という独特のサインがあります。

これは、溝の深さが新品時の半分(約50%)まで摩耗したことを示すものです。プラットフォームが露出すると冬用タイヤとしての性能を維持できなくなります。

つまり、積雪路や凍結路での使用が認められなくなるため、冬の安全運転のためにはプラットフォーム露出前のタイヤ交換が必要です。

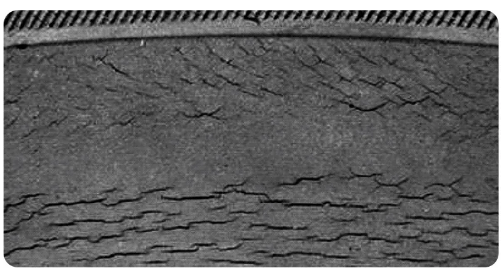

サイン2:経年劣化の証拠!タイヤのひび割れや傷

alt属性例:「タイヤ交換が必要な年劣化によるひび割れ」

タイヤは、走行距離が短くても時間とともに必ず劣化が進みます。これが「経年劣化」です。

タイヤのゴムが劣化する理由

タイヤのゴムは、紫外線、熱、オゾンなどの影響を受け続けます。その結果、徐々に硬化し、弾力性を失っていきます。

この経年劣化の兆候として最も分かりやすいのが、タイヤの側面や溝の底部に現れる細かな「ひび割れ」や「傷」です。

深いひび割れは危険なサイン

軽度なひび割れであればすぐに走行不能になるわけではありません。しかし、ゴムの劣化が進んでいるサインであることには間違いありません。

一方、ひび割れが深くなり、タイヤの内部構造であるコード層にまで達している場合は非常に危険な状態です。このような深いひび割れや、タイヤにえぐれたような傷が見られる場合は、走行中にタイヤが突然破裂する「バースト」につながる可能性が高まります。

特に、サイドウォール(側面)のひび割れはタイヤ全体の強度低下を示すため、注意が必要です。

専門業者による点検を

ご自身でひび割れの状態を判断するのが難しい場合は、迷わず専門業者に点検を依頼することをおすすめします。

つまり、小さなひび割れでも見過ごさず、定期的な目視点検を行うことが、タイヤトラブルを未然に防ぎ、安全を確保するための重要な習慣となります。

サイン3:見た目ではわからない寿命!使用年数と走行距離

タイヤの溝がまだ十分に残っているように見えても、実はゴム自体の寿命によってタイヤ交換が必要になることがあります。

なぜなら、タイヤのゴムが時間とともに劣化し、性能が低下するためです。

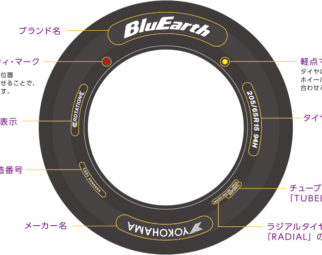

タイヤの製造年月の確認方法

タイヤの製造年月は、タイヤの側面にある4桁の数字の刻印で確認できます。

最初の2桁が製造週を、続く2桁が製造年を表しています。例えば、「3523」とあれば、2023年の第35週に製造されたことを示します。

タイヤ交換の目安は製造から5年

多くのタイヤメーカーは、製造から約5年がタイヤ交換の目安としています。

これは、タイヤの内部に注入されている劣化防止剤の効果が5年程度で薄れることや、目に見えないゴムの硬化が進むためです。したがって、たとえ保管状態が良く走行距離が短かったとしても、年数の経過とともにゴムの性能は確実に低下します。

その結果、グリップ力や制動性能が損なわれますので、見た目だけでなく製造年も確認することが大切です。

走行距離でのタイヤ交換目安

走行距離に関しても目安があります。

一般的な乗用車用タイヤの寿命は走行距離約4万kmと言われています。およそ5,000km走行するごとに溝が約1mm摩耗するとされています。

ただし、これはあくまで目安です。運転の仕方(急発進や急ブレーキが多いなど)や路面状況、空気圧管理の状況によって摩耗の速度は大きく変わります。

したがって、ご自身の運転習慣と照らし合わせて、定期的に走行距離も確認するようにしましょう。

サイン4:タイヤ交換が必要な異常な変形や偏摩耗

タイヤ全体が均一に摩耗するのではなく、特定の箇所だけが異常に摩耗している状態を「偏摩耗(へんまもう)」と呼びます。

偏摩耗の原因

次のような原因で発生します。

- タイヤの空気圧が不適切

- ホイールアライメント(車輪の取り付け角度)がずれている

- サスペンションに問題がある

偏摩耗が進行すると、走行安定性が損なわれます。また、ロードノイズや振動が増加し、タイヤの寿命を著しく縮める原因となります。

したがって、定期的な点検でタイヤの接地面全体をよく観察し、異常な摩耗がないか確認することが重要です。

ピンチカットの危険性

また、タイヤにコブのような膨らみが見られる場合は、「ピンチカット」と呼ばれる非常に危険な状態の可能性があります。

これは、タイヤ内部のコード(骨格となるワイヤー)が縁石への乗り上げや段差への衝突など、強い衝撃によって切れてしまった状態です。そこから空気が漏れてゴムが膨らむ現象が起こります。

ピンチカットは、タイヤの構造自体が損傷しているため修理は不可能です。走行中に突然バーストするリスクが非常に高いため、発見したら直ちに走行を中止してください。

つまり、専門業者による点検とタイヤ交換が必要です。コブを見つけたら、絶対に走行を続けないでください。

サイン5:運転中に感じる乗り心地の悪化や違和感

タイヤの異常は、見た目や数字だけでなく、ドライバーが運転中に体感する変化としても現れることがあります。

体感できる異常のサイン

たとえば、次のような違和感は、タイヤに何らかの問題が発生しているサインかもしれません。

- 以前よりもロードノイズが大きくなった

- 特定の速度域でハンドルが細かく振動するようになった

- 車がまっすぐ走らず、ハンドルが取られる感じがする

- 乗り心地がゴツゴツと硬くなった

違和感の原因

これらの体感の変化は、さまざまな原因が考えられます。

例えば、タイヤの摩耗が進んでいること、タイヤの空気圧が不適切であること、ホイールバランスが崩れていることなどです。あるいは、タイヤの変形や内部構造の損傷などが原因の場合もあります。

特に、走行中にこれまで感じなかった振動や異音が発生し始めた場合は、タイヤだけでなく車の足回り全体に問題が生じている可能性もあります。

すぐに専門業者へ相談を

このような違和感を覚えた際は、「気のせいだろう」と軽視せず、すぐに専門業者に点検を依頼することが大切です。

なぜなら、車の異常をいち早く察知し、適切に対処することは、大きな事故を未然に防ぐために非常に重要だからです。

したがって、日常の運転で感じる小さな変化に意識を向けることが、安全なカーライフを守る第一歩となります。

タイヤ交換を怠る危険性とは?3つの深刻なリスク

前章でご紹介したタイヤの警告サインを無視して走行を続けることは、単にタイヤの寿命を縮めるだけではありません。

実は、重大な事故につながる非常に危険な行為なのです。

これから、3つの深刻なリスクについて詳しく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

リスク1:制動距離が伸び、事故のリスクが増大

タイヤの溝には、路面の水を効率的に排出し、タイヤと路面との間にしっかりとしたグリップ力を確保するという非常に重要な役割があります。

溝が深いほど排水性能が高く、特に雨の日の運転では、この排水性能が車の停止能力に直結します。

摩耗したタイヤの制動距離

しかし、タイヤが摩耗して溝が浅くなると、この排水性能が著しく低下してしまいます。

例えば、新品時に比べて溝の深さが半分程度(約4mm)になると、濡れた路面での制動距離は格段に長くなることが実験によって示されています。

時速100kmからの制動距離を例にとると、次のようになります。

- 新品タイヤ:約50mで停止

- 溝が4mmのタイヤ:約70mで停止

- スリップサインが出たタイヤ:約100m以上

つまり、通常の走行速度であっても、万が一の急ブレーキ時に衝突を避けられない可能性が高まることを意味します。

早めのタイヤ交換が重要

「まだ溝が少し残っているから大丈夫だろう」といった安易な判断は、思わぬ事故の原因となりかねません。

特に雨の日の運転が多い方や、長距離を走行される方は、常にタイヤの溝の深さを意識してください。そして、早めのタイヤ交換を検討することがご自身とご家族の安全を守る上で非常に大切です。

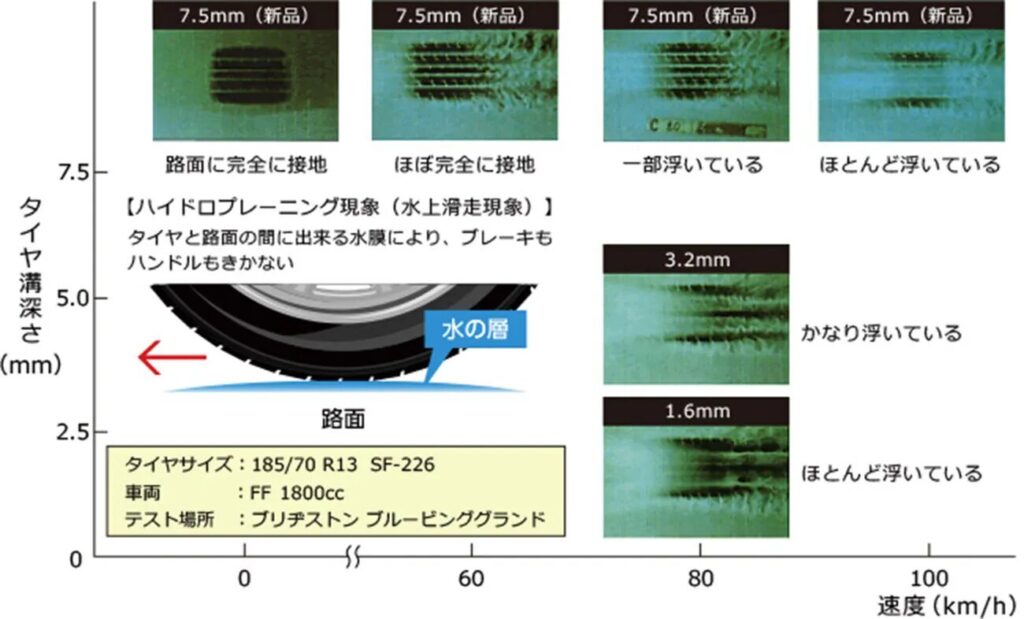

リスク2:雨天時にスリップしやすくなるハイドロプレーニング現象

雨の日の高速道路などで特に注意が必要なのが、「ハイドロプレーニング現象」です。

ハイドロプレーニング現象とは

これは、タイヤの排水能力が路面の水量に追いつかなくなることで起こります。

タイヤと路面の間に水の膜ができてしまい、車がまるで水上スキーのように浮き上がります。その結果、コントロール不能に陥る現象を指します。

溝の浅いタイヤは特に危険

ハイドロプレーニング現象は、タイヤの溝が浅ければ浅いほど発生しやすくなります。

溝が十分に残っているタイヤであれば、溝が水を効率的にかき出してくれます。しかし、摩耗したタイヤではこの排水が間に合わず、水の膜が形成されてしまいます。

一度この現象が起こると、ハンドルやブレーキが全く効かなくなります。そのため、進行方向を制御することができなくなってしまい、非常に危険です。

大事故につながる可能性

実際に、高速道路でこの現象に遭遇すると、自分自身の事故だけでなく、周囲の車を巻き込む大事故につながる可能性もあります。

特に雨上がりの水たまりや、降雨量の多い日の高速走行時には、タイヤの溝の深さが安全に直結します。したがって、溝が浅くなっているタイヤでの運転は極力避け、早めにタイヤ交換するようにしましょう。

リスク3:タイヤの破裂(バースト)による大事故の危険性

タイヤトラブルの中でも、最も致命的で恐ろしいのが「バースト」、すなわち走行中のタイヤの破裂です。

バーストが一度発生すると、一瞬にして車のコントロールを失います。高速走行中であれば横転や対向車線への飛び出しなど、非常に重大な事故につながる可能性が高まります。

バーストの主な原因

タイヤがバーストする主な原因は複数あります。

まず、空気圧不足のまま走行を続けると、タイヤが異常に発熱します。その結果、構造が破壊されてバーストすることがあります。

また、過積載もタイヤに過度な負担をかけ、バーストのリスクを高めます。

さらに、経年劣化によるゴムのひび割れや、縁石への強い接触などでタイヤ内部のコード層が損傷する「ピンチカット」といった外的損傷も、バーストの直接的な原因となります。

タイヤ交換で防げるリスク

これらの原因の多くは、前章でご紹介した「タイヤの警告サイン」を放置した結果として起こりえます。

特に高速道路でのバーストは、瞬時に大惨事につながる危険性があります。

したがって、日頃からのタイヤの空気圧点検、ひび割れや異常な膨らみの有無の確認など、定期的なチェックと早めのタイヤ交換が何よりも重要です。

タイヤ交換の前に!寿命を延ばす4つのメンテナンス術

タイヤは、車の安全な走行を支える重要な部品です。しかし、同時に高価な消耗品でもあります。

ところが、日々のちょっとした工夫で、その寿命をぐっと延ばし、タイヤ交換費用を抑えることが可能です。

このセクションでは、安全性を確保しながらタイヤを長持ちさせるための、今日から実践できる4つのメンテナンス術をご紹介します。これらを心がけることで、安全かつ経済的なカーライフを実現しましょう。

メンテナンス術1:定期的な空気圧チェック

タイヤメンテナンスの基本中の基本が、定期的な空気圧チェックです。

空気圧が適正でないと起こる問題

タイヤの空気圧が適正でないと、さまざまなデメリットが生じます。

空気圧が高すぎると、路面との接地面積が減ります。その結果、乗り心地が悪くなるだけでなく、タイヤの中心部だけが過度に摩耗する「センター摩耗」の原因となります。

反対に、空気圧が低すぎると、タイヤがたわんで走行抵抗が増えます。その結果、燃費が悪化するだけでなく、タイヤのショルダー部(両端)が過度に摩耗する「偏摩耗」を引き起こします。

さらに、走行性能の低下やバーストのリスクも高まります。

月に一度の空気圧チェックを習慣に

月に一度は、ガソリンスタンドやカー用品店などでエアゲージを使って空気圧を点検する習慣をつけましょう。

車種ごとに定められた適正空気圧は、運転席のドアを開けたところや給油口の裏側などに貼られたシールで確認できます。

この数値はタイヤが冷えている状態で測定することが重要です。そのため、走行前にチェックするのが理想的です。

つまり、たった数分の作業ですが、タイヤの寿命を延ばし、タイヤ交換の頻度を減らすために非常に効果的なメンテナンスです。

メンテナンス術2:タイヤローテーションで摩耗を均一に

タイヤの摩耗は、車両の駆動方式や運転の仕方によって異なります。

例えば、前輪駆動(FF)の車では、駆動と操舵の両方を前輪が担います。そのため、前輪の摩耗が早く進む傾向にあります。

タイヤローテーションとは

そこで重要になるのが「タイヤローテーション」です。

これは、定期的にタイヤの位置を入れ替えることで、4本のタイヤが均等に摩耗するように促します。その結果、タイヤ全体の寿命を最大限に延ばすためのメンテナンスです。

タイヤローテーションの目安

タイヤローテーションの目安は、一般的に5,000km走行ごと、または半年に一度程度と言われています。

これを怠ると、特定のタイヤだけが早く寿命を迎えてしまいます。その結果、まだ使える他のタイヤも一緒にタイヤ交換せざるを得なくなり、経済的な負担が増えてしまいます。

定期的なローテーションは、偏摩耗を防ぎ、タイヤの性能を長期間にわたって均一に保つ効果があります。

専門業者に依頼すれば、タイヤの点検と同時に適切なローテーションを行ってくれます。したがって、ぜひ活用しましょう。

メンテナンス術3:紫外線や熱を避ける適切な保管方法

特にスタッドレスタイヤなど、シーズンオフにタイヤを保管する機会がある場合は、その保管方法がタイヤの寿命に大きく影響します。

タイヤのゴムは劣化しやすい

タイヤの主成分であるゴムは、直射日光に含まれる紫外線、高温多湿、油分などに非常に弱い性質を持っています。

これらの要因にさらされ続けると、ゴムが硬化したりひび割れが生じたりします。その結果、性能が著しく低下してしまいます。

適切な保管方法

タイヤを保管する際は、まず丁寧に洗浄して汚れを落とし、しっかりと乾燥させることが大切です。

その後、タイヤカバーをかけるか、購入時の袋に入れるなどして紫外線や埃から保護します。そして、風通しの良い日陰で保管するようにしましょう。

直射日光が当たる場所や、ストーブなどの熱源の近く、湿気の多い場所は避けてください。

また、タイヤワックスを使用する場合は、タイヤのゴムに悪影響を与える油性ワックスではなく、水性ワックスを選ぶようにしましょう。

つまり、適切な保管をすることで、次のシーズンも安心してタイヤを使用でき、タイヤ交換の頻度を減らすことができます。

メンテナンス術4:急発進・急ブレーキを避ける丁寧な運転

日々の運転習慣は、タイヤの寿命に直接的に影響します。

「急」のつく操作、例えば急発進、急ブレーキ、急ハンドルは、タイヤに非常に大きな負担をかけます。その結果、摩耗を著しく早める主な原因となります。

急操作がタイヤに与える影響

タイヤと路面との間で瞬間的に強い摩擦が生じるため、ゴムが削れたり、偏った負荷がかかったりします。その結果、寿命が短くなってしまうのです。

スムーズな運転を心がける

スムーズで丁寧な運転を心がけることは、安全性の向上に直結します。それだけでなく、タイヤを長持ちさせるための最も効果的な方法の一つです。

加速や減速、カーブを曲がる際も、滑らかな操作を意識しましょう。

また、不要な荷物を車に積んだままにしておくことも、タイヤにかかる負担を増やし、摩耗を早める原因となります。必要なものだけを積載し、車の軽量化を心がけることも、タイヤの寿命を延ばす上で有効なポイントです。

したがって、これらの運転習慣を意識することで、タイヤをより長く安全に使い続けることができ、タイヤ交換の頻度を減らすことができるでしょう。

いざタイヤ交換!お店選びから費用までの完全ガイド

タイヤ交換時期を示すさまざまなサインに気づき、いざタイヤ交換を決意したとき、次に悩むのは次のような疑問ではないでしょうか。

- どこでタイヤ交換すればいいのか

- どんなタイヤを選べば良いのか

- 費用はどれくらいかかるのか

このセクションでは、そんな皆様の疑問を解消します。そして、後悔しないタイヤ交換を実現するための実践的な情報を提供します。

タイヤ交換はどこで?ディーラー・カー用品店・専門店の特徴

タイヤ交換を依頼できる場所はいくつかあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

ご自身の優先順位や求めるサービス内容に合わせて、最適な場所を選ぶことが大切です。

ディーラーでのタイヤ交換

まず、自動車の「ディーラー」でのタイヤ交換は、純正品やメーカー推奨のタイヤが用意されています。

そのため、愛車に最適なタイヤを選んでくれる安心感があります。車両の状態を熟知しているため、タイヤだけでなく他の部品との連携も考慮したきめ細やかなサービスが期待できます。

しかし、その分、費用は他の選択肢に比べて高めになる傾向があります。

カー用品店でのタイヤ交換

次に、「カー用品店」は、様々なメーカーのタイヤを豊富に取り揃えている点が魅力です。

価格競争も激しいため、比較的リーズナブルな価格でタイヤを見つけやすいでしょう。セール期間などを利用すれば、さらにお得にタイヤ交換できる可能性もあります。

ただし、週末や繁忙期は混雑しやすく、作業に時間がかかる場合があります。そのため、事前に予約をするなどの工夫が必要です。

タイヤ専門店でのタイヤ交換

最後に、「タイヤ専門店」は、文字通りタイヤに関する専門知識が最も豊富な場所です。

個別の運転スタイルや予算、走行環境に合わせて最適なタイヤを提案してくれるでしょう。高度な技術を持つスタッフによる組み換えやバランス調整、アライメント調整など、専門的な作業も安心して任せられます。

価格面でも、カー用品店と同様に競争力のある店舗が多く、費用と品質のバランスが良い選択肢と言えるでしょう。

タイヤ交換時の選び方|夏タイヤ・冬タイヤ・オールシーズン

タイヤには大きく分けて3種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。

ご自身の使用環境や車の用途に合わせて適切な種類を選ぶことが、安全で快適なドライブには欠かせません。

夏タイヤ(ノーマルタイヤ)

「夏タイヤ」は、主に乾いた路面や濡れた路面での走行性能に優れています。

燃費性能や静粛性、グリップ性能が高く設計されています。日本の多くの地域で通年使用されます。

しかし、気温が低い冬の路面や積雪路では性能が著しく低下します。そのため、冬期の使用には向きません。

冬タイヤ(スタッドレスタイヤ)

「冬タイヤ」、いわゆるスタッドレスタイヤは、雪道や凍結路面での走行性能を最大限に高めたタイヤです。

低温でも硬くなりにくい特殊なゴム素材と、雪や氷をしっかり捉える独自のトレッドパターン(溝)が特徴です。

溝の深さが半分以下になると「プラットフォーム」と呼ばれる目印が現れます。これは、冬用タイヤとしての性能が低下していることを示すため、タイヤ交換が必要です。

冬タイヤへの交換時期

冬タイヤへのタイヤ交換は、初雪が降る少し前が目安です。

具体的には、最低気温が7℃を下回る時期が適しています。夏タイヤへのタイヤ交換は、最低気温が安定して3℃を下回らなくなる時期が適しています。

オールシーズンタイヤ

「オールシーズンタイヤ」は、夏タイヤと冬タイヤの中間の性能を持つタイヤです。

軽い雪道なら走行可能で、一年を通して履き替え不要という利便性があります。

ただし、本格的な積雪や凍結路面での性能は冬タイヤには及びません。また、夏場の性能も夏タイヤには劣ります。

そのため、使用する地域の気候や走行頻度を考慮して選ぶ必要があります。

特に豪雪地帯にお住まいの場合や、ウィンタースポーツなどで頻繁に雪道を走行する方は、性能の高いスタッドレスタイヤを選ぶのが安全です。

タイヤ交換にかかる費用の目安と内訳

主に「タイヤ本体の価格」と「交換作業にかかる工賃」の2つの要素で構成されます。

タイヤ本体の価格

次の要素によって大きく変動します。

- メーカー

- ブランド

- タイヤの種類(夏タイヤ、冬タイヤなど)

- サイズ

- 性能

例えば、軽自動車用の一般的なタイヤであれば1本数千円からあります。しかし、高性能な輸入車用タイヤや大口径のタイヤになれば1本数万円することもあります。

タイヤ交換の工賃

交換工賃には、次の作業が含まれます。

- 古くなったタイヤをホイールから外し、新しいタイヤを取り付ける「組み換え」

- タイヤとホイールの重心のバランスを調整する「バランス調整」

- 使用済みタイヤの「廃タイヤ処分料」

これらの工賃は、タイヤ交換を依頼する店舗によって料金体系が異なります。しかし、一般的には1本あたり2,000円から5,000円程度が目安となります。

タイヤ交換の総額例

例えば、軽自動車のタイヤ4本を交換する場合を考えてみましょう。

- タイヤ本体の価格:1本5,000円

- 工賃:1本3,000円

この場合、合計で32,000円程度かかる計算になります。

その他の費用

さらに、新しいホイールに交換する場合はホイール代が別途必要になります。

また、アライメント調整が必要と判断された場合は追加料金が発生することもあります。

複数店舗で見積もりを

複数の店舗で見積もりを取り、総額で比較検討することをおすすめします。

オンラインストアでタイヤを購入し、持ち込みでタイヤ交換を依頼する際には、持ち込み工賃が割高になるケースもあります。そのため、事前に確認が必要です。

まとめ:こまめなタイヤチェックで、安全で快適なカーライフを

この記事では、安全で快適なカーライフを送る上で欠かせないタイヤの適切な管理方法について詳しく解説しました。

タイヤは安全運転に直結する重要部品

タイヤは、お車の「走る・曲がる・止まる」という基本動作を支える唯一の部品です。そして、その状態が安全運転に直結します。

溝の深さやひび割れ、製造年数といった「5つの警告サイン」を定期的にチェックすることで、タイヤ交換の最適なタイミングを見極められるようになります。

これらのサインを見逃すと、制動距離の増大やハイドロプレーニング現象、さらにはバーストといった重大な事故につながる危険性があることをご理解いただけたのではないでしょうか。

メンテナンスでタイヤの寿命を延ばす

また、次の「4つのメンテナンス術」を実践することをお伝えしました。

- 空気圧の定期的なチェック

- タイヤローテーション

- 適切な保管

- 急発進・急ブレーキを避ける丁寧な運転

これらにより、タイヤの寿命を最大限に延ばし、経済的にもメリットを享受できます。

タイヤ交換時の店舗選び

実際にタイヤ交換する際には、ディーラー、カー用品店、タイヤ専門店それぞれの特徴を理解することが重要です。そして、ご自身のニーズに合った選択をすることが大切です。

安全で快適なカーライフのために

今回ご紹介した知識を活かして、愛車のタイヤの状態をこまめにチェックしてください。そして、適切なメンテナンスとタイヤ交換を心がけてください。

そうすることで、皆様が不安なく、より安全で快適なドライブを楽しめることを願っています。

[関連記事]

- タイヤに窒素ガス充填で性能UP!メリットと効果を徹底解説

- タイヤローテーションで安全運転と燃費アップを実現!

- タイヤがパンク!走行中の前兆から正しい対処法

- 車のタイヤサイズってどこに書かれているの?|確認方法はここ!

ENEOSモビリニアサービス予約 – 全国のENEOSモビリニアのお店でご提供するカーメンテナンスサービス予約サイト

免責事項

本サイトでは、読者の皆様に有益な情報を提供できるよう努めておりますが、掲載された情報のご利用は、ご自身の判断と責任においてお願いいたします。

また、情報の正確性には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。リンク先のサイト様が提供する情報についても同様です。